【医師監修】側弯症はストレッチで治らない?原因と本当の治療法を徹底解説

側弯症は、成長期の子どもを中心に発症しやすく、早期発見と適切な治療が何より重要です。街中では「ストレッチで治る」「姿勢を整えれば改善する」といった情報も見かけますが、実際には科学的根拠が乏しく、誤った対応で進行を早めてしまうこともあります。本記事では、現役整形外科医の見解と最新の医学データをもとに、側弯症の正しい原因・分類・治療法をわかりやすく整理。装具療法や手術の判断基準、リハビリや日常生活の工夫など、信頼できる情報をもとに正しい知識を身につけていただける内容です。

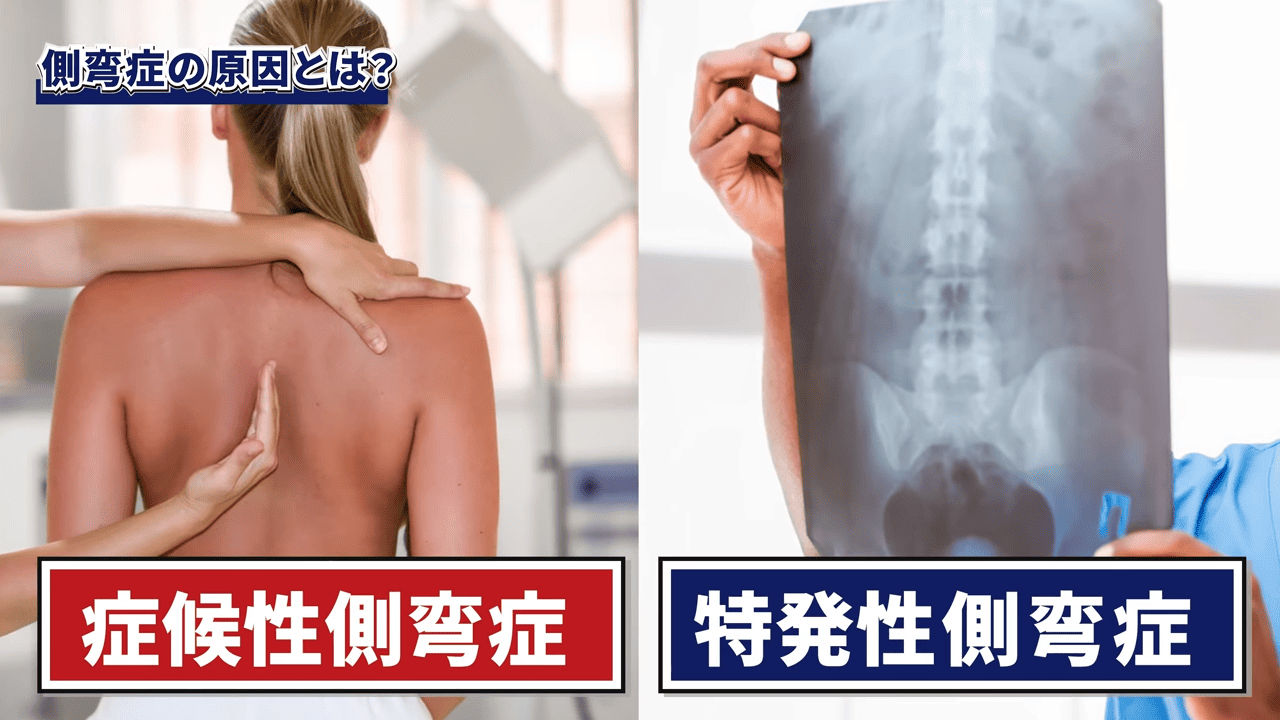

側弯症とは?原因と種類を正しく理解する

側弯症とは、背骨が左右にねじれながら弯曲してしまう状態を指します。単なる「姿勢の悪さ」とは異なり、骨の構造そのものに変化が起きている病気です。多くは成長期の子どもに発症し、放置すると進行することがあります。ここでは、原因やタイプを正しく理解しておきましょう。

特発性側弯症とは:原因不明でも進行する理由

特発性側弯症は、全体の約8割を占める最も多いタイプで、明確な原因が特定されていません。特に思春期の女子に多く、急激な成長期に発症・進行しやすい傾向があります。姿勢や筋力の問題だけでなく、遺伝的要因やホルモンの影響も関係していると考えられています。背骨のねじれは成長に伴い進行するため、早期に発見して定期的に経過を観察することが大切です。初期段階では痛みがほとんどないため、学校検診や家庭でのチェックが重要になります。

症候性側弯症とは:明確な原因があるタイプ

症候性側弯症は、外傷、神経・筋疾患、先天的な骨の形成異常など、はっきりした原因が存在するタイプです。たとえば、脳性まひや筋ジストロフィーなどの神経筋疾患、あるいは生まれつき椎骨がくっついている「先天性側弯症」が該当します。これらの場合、根本原因の治療が優先され、側弯症自体の治療も慎重に進める必要があります。進行スピードが速く、手術適応となることも少なくありません。整形外科と神経内科など、複数科が連携して治療を行うケースが多いのが特徴です。

発症しやすい年代と性別の特徴

側弯症は特に10〜15歳頃の思春期に多く見られます。これは身長が急激に伸びる「成長スパート期」にあたり、背骨への負荷が増えるためです。女子に多い理由は、骨の成長スピードやホルモンバランスの変化、筋肉量の違いが影響しているとされています。実際、女子は男子の約7倍発症しやすいというデータもあります。軽度の段階では見た目の左右差がわずかで気づきにくいため、成長期の健康診断や整形外科での定期チェックが進行予防の第一歩になります。

側弯症治療の基本方針

側弯症の治療は、背骨の曲がり具合(コブ角:Cobb角)と骨の成長段階によって方針が大きく変わります。一般的に、10〜20度は経過観察、20〜40度は装具療法、45度以上は手術が検討されます。ここでは、それぞれの段階でどのような治療を行うのかを解説します。

経過観察

軽度の側弯症では、定期的なレントゲン撮影による経過観察が中心となります。まだ成長期が残っている場合、進行するリスクがあるため、3〜6か月ごとのフォローが推奨されます。痛みや不調がなければ特別な治療は不要ですが、日常生活での姿勢や体幹のバランスを意識することが大切です。学校検診で発見された段階で整形外科に相談しておくと、必要なタイミングで装具療法に移行できるようになります。自宅でのストレッチは悪化防止にはなりませんが、身体の柔軟性を保つ目的では有効です。

装具療法

装具療法は、進行を防ぐ唯一の保存的治療として有効性が確立されています。一般的には20〜40度の範囲で行われ、成長期が終わるまで装着を継続します。特に「ボストン型コルセット」など、体幹全体を支えるタイプが主流です。効果を得るには1日18〜23時間の装着が必要で、装着時間が短いと進行を抑えられないことが研究でも示されています。学校や日常生活に支障が出ないよう、医師と相談しながら個々に合わせた方法を工夫することが重要です。

手術療法

コブ角が45度を超える場合、装具では矯正が困難なため手術が検討されます。手術は背骨を金属のロッドやスクリューで固定し、ねじれや曲がりを矯正する方法が一般的です。成長期の子どもでは成長を妨げない特殊な固定法(成長ロッド法)を用いることもあります。手術の目的は、見た目を完全にまっすぐにすることではなく、進行を止めて姿勢と機能を保つことです。術後は一定期間のリハビリが必要ですが、正しい適応と術後管理によって高い生活の質を維持できます。

側弯症の保存療法とは

側弯症は、装具を中心とした「保存療法」で進行を抑えることができます。装具療法に加えて、日常生活での姿勢改善やリハビリによる体幹の安定化を組み合わせることで、治療効果をより高めることが可能です。以下で詳しく見ていきましょう。

装具療法の目的と装着時間

装具療法の目的は、背骨の弯曲を矯正することではなく、成長期におけるさらなる進行を防ぐことにあります。とくにコブ角が20〜40度の患者では、装着時間が効果に直結します。研究では、1日18時間以上の装着で進行を防げる割合が高いと報告されています。学校生活や睡眠時も含めて継続的に装着することが推奨されますが、長時間装着による不快感や心理的ストレスを軽減する工夫も大切です。医師や義肢装具士と相談しながら、成長や生活リズムに合わせた最適な装具調整を行うことで、治療効果を最大化できます。

PSSE(側弯特異的運動)

近年、ヨーロッパを中心に注目されているのが「PSSE(Physiotherapeutic Scoliosis-Specific Exercises)」と呼ばれる側弯症特異的運動療法です。一般的なストレッチや筋トレと異なり、背骨の三次元的な歪みに対応して姿勢・呼吸・筋バランスを整えることを目的としています。代表的なシュロス法などでは、専門理学療法士の指導のもとで継続的に行うことで、進行予防や姿勢改善に有効とされています。さらに、日常生活でも座り方や鞄の持ち方など左右差を減らす意識を持つことが大切です。これらを装具療法と併用することで、より安定した姿勢コントロールを実現できます。

側弯症は「ストレッチで治る」は本当か?

SNSや整体院の広告などで「ストレッチで側弯症が治る」「姿勢矯正で改善する」といった情報を目にすることがあります。しかし、これらは医学的に根拠がありません。側弯症は骨そのものの変形を伴う疾患であり、筋肉をほぐすだけでは治らないのです。ここでは、医師の立場から誤情報に惑わされないための正しい知識をお伝えします。

医師が警鐘を鳴らす“治る系”情報の危険性

側弯症は一見姿勢の問題に見えるため、「筋肉を整えれば治る」と誤解されやすい病気です。しかし、背骨の変形は筋肉の硬さや左右差によって起こるものではなく、成長期の骨の構造変化が関係しています。そのため、ストレッチやマッサージで根本的に治ることはありません。実際に整形外科では、こうした“治る系”の民間療法を続けた結果、進行してから受診するケースが少なくありません。医師は「誤った安心感が最大のリスク」と警鐘を鳴らしています。進行を止めるには、正しい時期に装具やリハビリを行うことが不可欠です。

信頼できる医療機関での経過観察が必要な理由

側弯症は、早期発見と定期的な経過観察が何より大切です。とくに成長期の子どもは短期間で角度が大きく変化するため、半年に一度のレントゲン検査が推奨されます。整形外科では、背骨の角度(コブ角)と骨の成熟度(リッサーサイン)を組み合わせて、今後の進行リスクを予測します。民間の整体やストレッチでは、これらの客観的な評価ができません。見た目の改善だけを追うと、手術が必要になるほど悪化してしまうこともあるのです。誤情報に惑わされず、信頼できる整形外科で専門的なフォローを受けることが、将来の姿勢と健康を守る確実な方法です。

側弯症における定期検診について

側弯症の治療で最も重要なのは、定期的な検査と進行度の確認です。見た目の左右差だけでは正確な判断ができないため、必ず整形外科で専門的な評価を受けましょう。ここでは、診断や経過観察の際に用いられる主な検査方法と、通院の目安を紹介します。

コブ角とリッサーサインの測定とは

整形外科で行う基本検査の一つが「コブ角(Cobb角)」の測定です。これはレントゲン画像上で最も傾きの強い上位椎と下位椎を基準に角度を計測する方法で、10度以上で側弯症と診断されます。さらに、骨の成熟度を示す「リッサーサイン(Risser sign)」という指標も同時に確認します。これは骨盤の成長状態から骨の成長余地を推定し、今後どれくらい進行するかを予測するためのものです。コブ角が小さくてもリッサーサインが低い場合は、今後進行するリスクが高いと判断され、定期的な観察が必要になります。

定期検査の重要性と通院スケジュールの立て方

軽度の段階であっても、成長期のあいだは3〜6か月ごとの定期受診が勧められます。検査ではレントゲン撮影を行い、角度の変化を記録します。進行が見られた場合には、装具療法やリハビリなど保存療法への切り替えを検討します。また、成長スパート期はわずか数か月で進行するケースもあるため、特に注意が必要です。保護者が「見た目が少し変わった」と感じた時点で早めに受診することが大切です。成長が落ち着き、リッサーサインが5に達すれば進行のリスクはほとんどなくなります。

まとめ

側弯症は、早期発見と正しい対応が進行を防ぐ最大の鍵となります。ストレッチや姿勢矯正で治すことはできず、科学的根拠のある装具療法や定期検査が不可欠です。軽度のうちは経過観察で十分なケースもありますが、成長期には数か月単位で進行することもあるため、専門医のフォローを継続することが大切です。装具療法とリハビリを組み合わせ、30度以内で成長期を終えられれば、その後の悪化はほとんど起こりません。誤った情報に惑わされず、信頼できる整形外科での診断と継続的なケアを通じて、健やかな背骨の成長を守っていきましょう。